-

えみりぃ

10歳、8歳、2歳を育児中の3児ママライター。

大阪在住。整理収納アドバイザー1級。

ママの視点から、暮らしのヒントになる

整理収納術・空間活用術をお伝えします。

2025/08/30

【これで解決】おもちゃの収納完全ガイド!イライラせずに子どもが自分でおもちゃを片付ける魔法のステップ

おもちゃが散らかって、部屋が片付かない…

子どもが自分で片付けてくれたらいいのに…

おもちゃがスッキリ片付く収納方法が知りたい!

子育てをしていると、必ずと言っていいほど部屋が散らかってげんなりしますよね。

どうやって片付けさせるか分からず、頭を抱えている親御さんも多いはず。

実は、子供が片付けられない原因の多くは「収納環境」にあります。

子供の年齢や成長に合わせて収納を整えれば、自分で自然と片付けができるようになり、おもちゃ収納の悩みからも解放されます。

この記事では、子どもが片付けられない4つの理由から、環境づくり・仕分け・収納まで、3つのSTEPで実践的な方法をお伝えします。

100円ショップのアイテムを使った収納アイデアも紹介するので、今すぐ始められますよ。

親子で楽しく片付けの習慣を身につけて、おもちゃがスッキリ片付いた部屋を作りましょう!

子どもがおもちゃを片付けられない4つの理由

何度言っても、なかなか片付けてくれなくて…

実は、子どもがおもちゃを片付けられない理由の多くは、「部屋の環境や収納方法」にあることがほとんどです。

まずは片付けられない原因を理解して、適切な対策を考えていきましょう。

1. おもちゃが手の届かない場所にある

背伸びをするような高い場所や、奥まって手が届かない場所におもちゃがあると、だんだん面倒になって片付けなくなってしまいます。

特に小さな子どもは、まだ複雑な動作や細かい動きができないことも多いです。

大人目線で考えられた手の届かない収納は「片付けたくても片付けられない」状況を作ってしまっているかも知れません。

2. 収納スペースに物を詰め込みすぎている

収納BOXの中がぎゅうぎゅうになっていませんか?

出し入れするにも、他のおもちゃをかき分けるような状態はNGです。

詰め込みすぎた収納は、片付けのハードルを上げるだけでなく、重なり合ったおもちゃが壊れる原因にもなります。

収納は7〜8割程度におさえ、すき間や余裕を持たせることが基本です。

3. 不要なおもちゃが多すぎる

何年も手付かずでホコリを被ったおもちゃが眠っていませんか?

もう遊ばない、不要なおもちゃを置いたままにしていると、収納スペースが占領されてしまいます。

おもちゃの量が多すぎると、子どもは「どこに何を片付ければいいか」がわからなくなり、片付けを諦めてしまう結果に。

定期的におもちゃの数を見直して、今必要なものだけを残すことが大切です!

4. 集中力がない

片付けている途中で他のおもちゃに興味が移って、そのまま遊んでしまいそう…

特に幼い子どもは集中力が続きにくく、「片付ける」という行動自体、数分しか持たないことが普通です。

また、片付けの手順が複雑だったり、片付けるおもちゃが多くて時間がかかりすぎたりすると、途中で飽きてしまうことも。

子供の集中力の持続時間は「年齢+1分」と言われています。

子供の集中力を伸ばす方法を考えるよりも、短時間で片付けが終わる仕組み作りに目を向ける方が無難です。

これらの理由を踏まえて、次のSTEPで具体的な解決方法を解説しますね!

【STEP1】環境づくり|子どもが自分で片付けはじめる4つの工夫

おもちゃの収納はズバリ「環境づくり」から!

子どもが「自然に片付けたくなる」「片付けが楽しくなる」環境を整えると、片付け習慣を身につけるだけでなく、ママのおもちゃの収納の苦労も減ります。

1. 子どもの目線の高さと手の届きやすい場所に収納する

よく使うおもちゃは、子どもの目線の高さに収納スペースを作りましょう。

理想的な高さは、子どもが立った状態で肩から腰の位置。

この「ゴールデンゾーン」に収納を集中させることで、出し入れのストレスが激減します。

また、子どもの成長スピードはとても早いです。

3歳と5歳では身長が大きく違うため、1年に1度は収納の場所や高さを見直してあげましょう。

サッと片付けられる場所に収納があれば、子どもも「自分でできた!」という自信につながりますよ!

2. パッと見て収納場所がすぐわかるようにラベリングする

「どこに何を片付けるか」が、一目でわかる工夫は必須です。

ディスプレイ収納ならわかりやすくて便利ですが、隠す収納の場合は写真やイラストでラベリングがおすすめ。

文字が読めない小さな子どもでも迷わず片付けられますよ!

ラベリングのコツは以下の通りです。

- ・ 実際のおもちゃの写真を撮って貼る

- ・ ひらがなとイラストを組み合わせる

- ・ 子どもの好きなキャラクターシールを活用する

- ・ 色分けで視覚的にわかりやすくする

中が見えない収納でも、ラベリングがあれば「ミニカーはここ」「ブロックはあそこ」と子どもが自分で判断できるようになります。

3. ワンアクションで片付けられる工夫をする

使用頻度の高いおもちゃは「置くだけ」「入れるだけ」など、ワンアクションで片付けられるように工夫しましょう。

「フタを開けて→入れて→フタを閉める」という3アクションより、「ポイっと入れるだけ」の1アクションの方が、子どもの負担は確実に減ります。

ワンアクション収納の例は、以下の通りです。

- ・ フタなしのオープンボックス

- ・ 投げ入れ式の大きなカゴ

- ・ 引き出しを引くだけの収納

- ・ 壁掛けポケット収納

片付けやすい高さに収納スペースがあれば、さらに効果的です。

毎日使うおもちゃほど、簡単に片付けられる仕組みを優先しましょう!

4. 細かく分けすぎない「ざっくり収納」を心がける

おもちゃの収納の分類は、細かくわけず、おおまかにするのがベストです。

分類して収納すると、知育にもつながり見た目にもわかりやすくなりますが、やりすぎは子どもが混乱するので注意が必要です。

細かすぎる分類は、片付けのハードルを上げてしまい、結果的に「どこに入れればいいかわからない」→「床に放置」という状態になります。

例えば、プラレールのおもちゃには以下のように多くのパーツがあります。

- ・ レール

- ・ 乗りキャラクター

- ・ キャラクター

- ・ 駅

- ・ 橋 など

「レールはここ」「キャラクターはここ」と一つひとつ分けるのは、子供にとってはハードルが高いため、分類は少なめにしましょう。

わが家では、壊れやすい乗り物だけは別にして、レールや駅などはすべて大きめのオープンボックスにポイポイ収納しています

まずは「片付ける習慣」を身につけることを優先し、「ざっくり収納」から始めてみましょう。

【STEP2】仕分け|おもちゃを片付ける前にやるべき2ステップ

整理収納の基本は「必要なものだけを残す」ことです。

まずはおもちゃをすべて出して、仕分けることから始めましょう。

この作業は面倒に感じるかもしれませんが、一度しっかりやっておけば、その後の片付けがグンと楽になりますよ!

STEP1:必要かどうかを一緒に決めよう

最初の仕分けは「要る」か「要らない」かです。子どもが小さい場合は、親子で一緒にやってみましょう。

大切なのは、子どもの意見を尊重しながら進めることです。

なかなか決められない場合は以下を基準にしてもOKです。

- ・ 半年以上使っていないおもちゃ

- ・ 取り出すまで存在を忘れていたおもちゃ

- ・ 似たようなおもちゃをすでに持っている

- ・ 壊れていて修理の予定がないもの

- ・ 年齢に合わなくなったもの

子供はどれも「要る!」って言って、なかなか仕分けできなさそう…

どうしてもその場で決められない場合は、【一時保存BOX】を作って移動させましょう。

約1か月程度の期間を決めて、それまでに1度も遊ばなかったおもちゃは処します。

その場合、必ず子供に「○月○日までに1度も遊ばなかったら、サヨナラしようね!」と親子で約束をしましょう。

おもちゃとの「お別れ」ではなく「新しいお友達のところへ行く」と伝えると、子どもも手放しやすくなりますよ!

STEP2:おもちゃをカテゴリー分けしよう

必要なおもちゃが決まったら、次は分類です。

カテゴリー分けをすることで、「どこに何があるか」が明確になり、子どもも片付けやすくなります。

カテゴリー分けが難しい場合は以下の基準を参考にしてください。

- ・ 遊ぶ頻度で分ける(毎日遊ぶ/たまに遊ぶ)

- ・ 遊ぶ場所で分ける(リビング用/子ども部屋用/お風呂用)

- ・ おもちゃの大きさで分ける(大きいもの/小さいもの)

- ・ ごっこ遊び、ブロック遊びなど遊び方で分ける

- ・ 一緒に使うおもちゃ同士で分ける(人形と洋服セットなど)

各家庭の収納スペースや子どもの遊び方によって、基準を考えてみましょう。

「これはどこの仲間かな?」と聞きながら進めると、子どもも楽しく参加できます。

また、カテゴリー分けは完璧である必要はありません。

前のSTEPでお伝えした「ざっくり収納」を意識して、大まかに分類できればOKです。

仕分けが終わったら、いよいよ実際の収納方法を見ていきましょう!

【STEP3】収納|おもちゃ別に基本の片付け方を紹介

おもちゃは、種類によって収納方法を変えるのがおすすめです。

形状、大きさ、材質など、それぞれの特性に合わせて変えることで、出し入れしやすい収納になります。

収納方法に決まりはないので、子供の性格や家庭の状況に合わせてアレンジしてくださいね!

ぬいぐるみ

ぬいぐるみは軽くてかさばる特徴があります。

柔らかい素材で大型の収納BOXやハンモック型の収納ネットに入れると、ぬいぐるみを傷めずに収納できます。

また、お気に入りのぬいぐるみはディスプレイ収納するのもおすすめです。

ぬいぐるみは落下によるけがの心配がないので、上部収納もOK。

ただし、取り出しやすさを考えて、よく遊ぶものは手の届く高さに置きましょう。

ぬいぐるみは、それぞれに「おうち」を作ってあげると、子供も楽しく片付けられますよ!

ブロック

ブロックは固くてかさばりやすいおもちゃです。

また、数が多いと重くなります。

運ぶときにバラバラにならないように、蓋付きの収納BOXにまとめて入れるのがベスト。

透明な容器なら中身が見えて、遊びたいブロックがすぐに見つかります。

数が多い場合は衣装ケースに入れるのも良いでしょう。

キャスター付きなら運びやすいので、遊ぶときも片付けるときも便利ですよ!

大型のおもちゃ

電池で動くような大型のおもちゃは取り扱いに注意が必要なので、簡単な置くだけ収納がおすすめです。

お気に入りで頻繁に遊ぶものであれば、毎回パーツを組み外しするのも面倒なので、完成系のまま収納してしまいましょう。

定位置を決めて、子供には「ここが駐車場だよ」「ロボットのお部屋はここだよ」など、楽しい名前をつけると、自然に覚えてくれますよ。

子どもが自分で運べる年齢であれば、置きやすい位置に設置することもお忘れなく。

大型おもちゃは「見せる収納」として、インテリアの一部にしてしまうのもアリです!

おままごとセット

細かい付属品がたくさんあるおままごとセットは、グルーピングをして一緒に遊ぶものはすべてまとめてしまうのが鉄則です。

「おままごと専用BOX」を作って、関連するものはすべてそこに入れましょう。

蓋付きの収納ケースや、深型のオープンBOXがおすすめです。

中を仕切りたい場合は、100均の小物入れケースを活用すると、野菜・食器・調理器具などに分けて収納できます。

こちらも、あまり細かくグルーピングせずに、ざっくりと分けておく方が無難です。

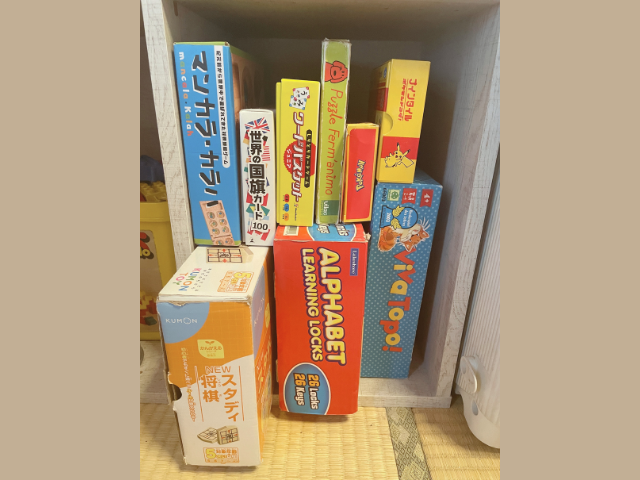

ボードゲーム

ボードゲームは買った時の箱を捨てずに取っておき、都度それぞれの箱に収納しておきましょう。

箱に入れて収納すれば一目で分かる上に、重ねて収納しやすく取り出しやすいです。

付属品がある場合は、専用の箱やケースも取っておいてください。

ボードゲームの付属品は、一つでもなくなると遊べなくなるリスクがあります。

それを回避するためにも、説明書などと一緒に箱に収納しておきましょう。

ただし、ボードゲームの箱は頑丈に作られていないものも多く、子供が何度も使用しているうちに壊れてしまうことも多くあります。

箱が使用できなくなってしまった場合は、ジップ付きの袋やファスナーケースに入れ替えましょう。

ふたやファスナー付きの収納ケースにして、付属品などを無くさない工夫が大切です。

それぞれのおもちゃに合った収納方法を選ぶことで、片付けがグンと楽になりますよ!

【実例つき】100円ショップのアイテムを使用した収納アイデア

おもちゃ収納をもっと便利にしたいけど、予算は抑えたいな…

100円ショップにも、おもちゃ収納に役立つ商品がたくさんありますよ!

おもちゃの形状や大きさに合わせて、工夫次第で使いやすい収納が可能です。

ここでは、実際に使って便利だった100均アイテムと、その活用方法をご紹介します。

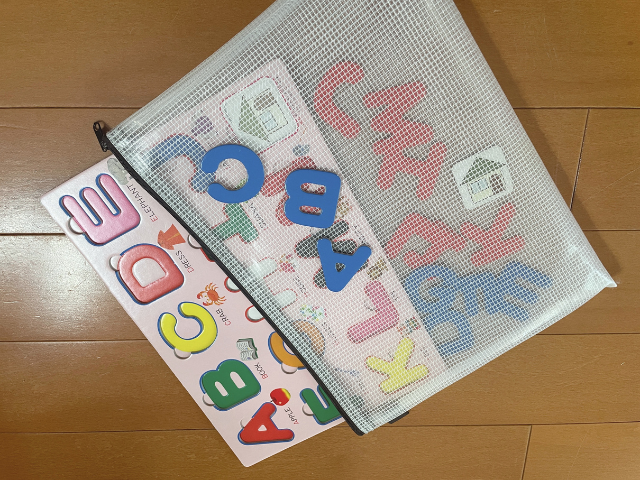

ファスナーケース

シリーズもののや一緒に使うおもちゃをグルーピングしたり、付属品をまとめて収納するのに便利です。

小型〜中型のおもちゃの収納に重宝します。

ファスナーがあるので、逆さまにしてバラバラと落ちる心配もありません。

メッシュタイプなら通気性も良く、中身も見えて便利です。

活用例は以下を参考にしてください。

- ・ お絵かきセット(クレヨン、色鉛筆、紙)をまとめる

- ・ パズルのピースを入れて、完成図を外側に貼る

- ・ お出かけ用おもちゃセットとして持ち運び

ループ付きのファスナーケースもあるので、引っ掛けて収納するのもおすすめです!

洗濯ネット

洗濯用ネットは形が自在に動きます。

クッションパズルやカラーボール、お風呂のおもちゃなど、大きめで柔らかい素材の収納に最適です。

メッシュ素材なので通気性がよく、濡れても衛生的に保管できます。

さらに便利な使い方はこちら。

- ・ そのまま洗濯機に入れて、ぬいぐるみを洗える

- ・ 砂場セットを入れて、外でそのまま洗える

- ・ 大きいサイズは、軽いおもちゃの「お片付け袋」として活用

洗濯ネットは壁にフックで掛けられるので、かける収納にも最適ですね!

セクションケース

小さなブロック、人形の小物、ビーズなどの細かいおもちゃは、セクションケースに分類するのがおすすめです。

おもちゃの大きさに合わせて仕切りの幅を変えられるのが便利なポイントです。

透明タイプなら、フタを開けなくても中身がわかります。

- ・ レゴのパーツを色や形で分類

- ・ アクセサリー系のおもちゃを種類別に収納

- ・ シールやスタンプなどの文房具系おもちゃの整理

- ・ トレーディングカードの仕分け

複数のケースを重ねて収納できるタイプもあるので、スペースの有効活用にも役立ちます。

100均アイテムなら、失敗しても気軽に買い替えられるのが嬉しいポイント!まずは試してみて、お子さんに合った収納方法を見つけてくださいね!

まとめ

「おもちゃの収納をどうにかしたい!」と思ったら、まずは子供に自分で片付けられる環境が整っているかを確認してください。

子供のおもちゃは本来、親ではなく子供自身が片付けられるようになることがベストです。

親は、お部屋の環境の見直したり、子供の年齢に応じて片付けやすい工夫ができているかをサポートしてください。

年に1度くらいのペースで、子どもの年齢に合わせて収納環境を整えてあげましょう。

まずは親子で一緒に取り組んでみてくださいね!